こんにちは。

この記事は、小6男子・小4女子・小2女子・1歳男子の4人の子供を育てる現役ママライターが執筆しています!

突然ですが、皆さんは、子どもが学校に行きたくないと言い出した時、どんな言葉をかけますか?文部科学省の発表によると、不登校の小学生は10万人以上。児童全体で見ると、2%弱が不登校という割合になっています。

(参考:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)

親世代の私たちからすると、”不登校”というのはネガティブなイメージを持ちがちですが、学校の雰囲気が合わなかったり、心無い言葉に傷ついたりと、次第に学校に行きづらくなる子は少なくないようです。

親としては、 事前に『もしかしたらこういうこともあるかも』という心構えをして、その場合にどう対応するかを検討しておきたいですね。

今回の記事では、そんな”不登校”について調べてまとめてみました。

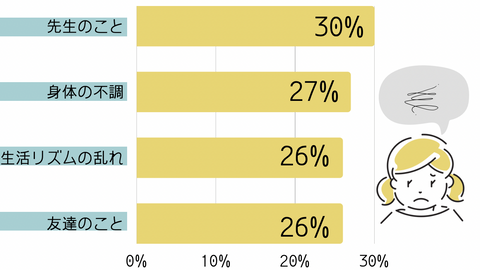

学生に多い不登校の原因ランキング

文部科学省による不登校児童生徒の実態調査結果によると、子どもが不登校になる原因は、

1位 先生のこと 30%

2位 身体の不調 27%

3位 生活リズムの乱れ 26%

友達のこと 26%

という結果になっています。(複数回答)

【出典: 令和2年度不登校児童生徒の実態調査 】

上記のランキングを見ると、子どもが不登校になる原因は必ずしも一つではないことがわかります。

実は、筆者も小学校の頃に不登校気味で、約3か月間学校に行けない期間があったのですが、今思い返してみると明確な原因はなく、ただ当時の担任の先生がとにかく怖くて、お友達も作れず、1度嫌と思ったらすべてが嫌になってしまい、気付いたら行けなくなっていた…という感じだったように思います。

小学生が不登校になったら気を付けること

生活リズムの乱れ

夫婦共働き世帯が増えていることもあり、学校を休んだ日は、子どもが一人で過ごす、というご家庭も多くなっています。

時間を持て余してしまうと、ゲームや動画・テレビを見て時間をつぶすようになり、生活リズムが乱れてますます学校に行けなくなってしまうという場合も。

例えば、『家にいる間にやっておいてほしいことリスト』を作って家事の役割を与えてみてはいかがでしょうか?

ゲームのクエストをクリアするように、出来たところはたくさん褒めて、難しかったことは改めて親子で話し合って改善していけば、親子の絆も強くなるような気がします。

「強制」せず「支援」を

これは、実は筆者が数年前息子にしてしまった失敗談です。

小学2年生になった時になかなかクラスに馴染めず、毎朝登校時に泣いていた長男に対し、つい「いい加減にしなさい!」「みんな行ってるんだからわがまま言わないで!」と強く怒ってしまいました。

長男は更に強く泣き叫び、周りにも白い目で見られ、結局仕事にも保育園にもなかなか行けずまさに悪循環。学校に行くことを強制するのは逆効果であることを筆者も身をもって経験しました。

それ以降、同じことがあった時には「行きたくないなら行かなくていいよ~」「でもママ、お仕事あるから〇〇時までお留守番できる?」と強制するのではなく応援する気持ちで、余裕をもって接するよう意識していました。

するといつの間にか、行きたくないと言わなくなっていました。

あくまでも筆者が経験した一つの例ですので、同じく接したとしても同じ結果になるとは限りませんが、親の余裕の無さは子どもにもしっかりと伝わるので、たとえ嘘でも余裕を持って接する事や、強制しない事が大切だと感じました。

不登校の子どもに、親としてできること

スクールカウンセラーへ相談してみる

大人でも、愚痴や相談を他の人に聞いてもらうとすっきりすることがありますよね。子どもでも、なかなか親に気持ちを吐き出せない子には、家族以外の人に話や自分の気持ちを聞いてもらうといいかもしれません。

保健室登校やオンライン授業への切り替え・学習支援など、学校との連携もスムーズにしてくれるケースもあるので、不登校かな?と感じたら気軽に相談してみましょう。

親子のコミュニケーションを増やす

家に自分の場所があること・絶対的に信頼できる家族がいる安心感は何にも代えられない強い自信につながります。なるべく多くの時間を使って、親子でコミュニケーションを取り、「親はどんな時でも自分の味方だ」と感じてもらえるといいかもしれません。

言葉では伝えづらい場合は、メッセージでやりとりをすると、素直に伝えられる場合もあります。

弊社のHamic MIELSは、「キッズ携帯と大人用スマホの間」にあたるファーストスマホで、メッセージのやりとりができます。

おうちにいる時間が長い子なら、保護者の方はスマホの使い過ぎを心配されるかもしれませんが、使用時間の制限やアプリのフィルタリングなど、子どもの安全と心身を守る機能もバッチリ備わっていますのでご安心ください。

メッセージのやりとりの面以外でも、お留守番をしてもらうにしても、家庭学習をするにしても、子どもが個人で使える端末があると便利なので、ぜひ検討してみてくださいね。

否定的な言葉をかけない

上記にも記したように、筆者自身も不登校気味な時期がありました。

行きたくない気持ちを受け入れてくれた母や、無理に教室に入れず、筆者の気持ちを否定せずに温かく見守ってくれた先生方には、今でもとても感謝しています。

きっと、否定的な言葉をかけられるのが好きな人は少ないですよね。それは子どももきっと同じです。筆者自身、頭ではわかっていても、ついついカッとなって子どもに否定的な言葉をかけてしまいがちですが、なるべくポジティブに声掛けしていけるように心がけていこうと思っています。

さいごに

いかがでしたか?

不登校というとてもデリケートな問題ではありますが、学校に重きを置きすぎず、親にとっても子どもにとっても学校だけが全てではない!と感じられる事は、大きな安心材料になるのではないでしょうか。

ありのままの気持ちを受け入れ、支え合う事で、親子の気持ちも楽になると思います。

新年度が始まり、新しい生活に不安を抱える親子の皆さんにとって、今回の記事が、少しでも笑顔で過ごせるきっかけになれば幸いです。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!